1)人工知能ではなくて人口能。

先日、東大とソフトバンクとの間でiPS細胞とAIをつなげてみる研究が始まるというニュースがありました。コンピューターの半導体とかcpuという部品を生体でやろうということのようです。よくわかりませんけど。

iPS細胞から作った「脳オルガノイド」をコンピューターにできるのか ―― ソフトバンクと東大が実験結果を発表(ケータイ Watch) – Yahoo!ニュース

少し話はずれますが、

人の体も「原子→分子→細胞→臓器」からなるものだとすると、素粒子の順番が解明できれば、人間も再生できるという理屈になります。

あれだけリアルに人が動き回っているパソコンゲームだって、裏を返せばしょせん、すべてコンピューターに書かれている数字の羅列です。

この地球上の現実は、高度な宇宙生命体が持つホストコンピューターの記録に過ぎないと、一流オカルト雑誌「ムー」に書いてありました。

この「アカシックレコード説」は、何一つ頭に入ってこない日本語の羅列でウィキにもあります。

プロ野球スピリッツ2024

2)単位の話

しかし現実の話として、

この「素粒子を順番通りに配列」というのがそう簡単にはいかないのです。

単位のアンバランスさと順列組み合わせの無限さが人知を超えてしまっています。

・・・・

10のx乗という表現があります。

この単位でいうと、

「地球→太陽→太陽系」と、

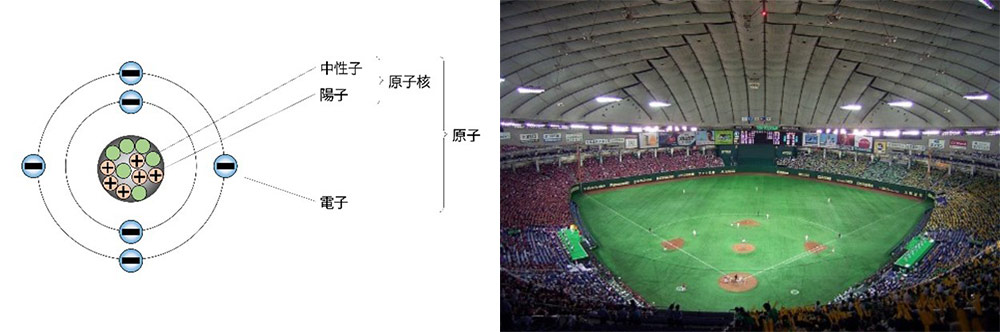

「素粒子→原子核→原子」は

かなり大雑把ですが同じような比率です。

(素人には10の6乗も8乗も似たようなもんです)。

太陽の周りを回っている惑星をかわいく描けばこんな感じになりますが、もう少し現実的に表現すると、

たとえば、調布飛行場の滑走路800mの真ん中に、「太陽」として野球のボールを置いたとします。

すると一番外側の「海王星」は、この滑走路の端に置いたビー玉になります。

その間に1ミリ大の「地球」とかピンポン玉の「木星」など、8個の惑星があることとなります。

イメージでいうと太陽系とは、

「滑走路の真ん中に置いた野球ボールの重力によって、直径600mの円内に8個の小さな石や砂が、奇跡的に絶妙なバランスで高速遠心回転している立体空間」

ということになります。

そして原子も同じような比率です。

やはりイメージとして描けばこうなるのですが、これまたもう少しサイズ的な表現をしますと、

「原子核は東京ドームの中心に置いた1円玉、電子はドームの外壁に沿って飛んでいるひと粒の砂ぼこり」

なんて表現がされています。

大きいのも小さいのも極限までいくと、人間の持っている物差し(スケール)は全く役に立ちません。

そこにはまた違う別の何か(世界観)があるのでしょう。

本題に戻ると、こんなものを人間は、再現どころか理解すらできていません。

それで、生体の脳細胞を使って、コンピューターを作れないかという発想(欲望)になっていったのでしょう。