4)3世紀~(西暦200~)

この時代になると日本国中、

数多くの集落はすっかりクニとして成立し、

お互いの交流も盛んにあったことが証明されています。

なぜならば、ひとつの遺跡から、

東海地方の器と出雲地方の装飾品と糸魚川の黒曜石などなど、

産地の違う物が一緒にでてくるからです。

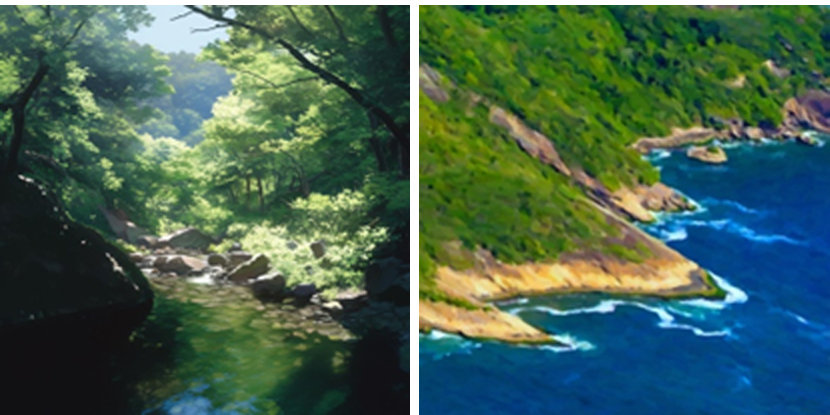

この当時の移動とは、

道なき未開のアマゾンを歩いていくイメージでしょうかね。

海岸沿いの岩場をつたっていったり、原生林の中や崖を登ったり下ったり、

運動靴もGPSもないところでかつ荷物も持って、

どうやって行ったかいまひとつ想像ができませんけど。

・標高427mの低山だからと油断したら遭難しかけた!?【小豆島番外編】

(ユーチューブ。この番組のジャンダルムとか八海山とかすごい。単独登山。)

この時代のたくさんあるクニのうちのひとつが、あの卑弥呼のクニでした。

卑弥呼の「邪馬台国がどこにあったか」論争はなぜか視聴率がよく、

学者・小説家・マニア・ど素人が入り乱れ、恰好のオモチャとなっています。

これはもう江戸時代の本居信長から延々と続いているので、

論議はされつくされ屁理屈や思い込み含め、どれも盤石な完成品となっています。

こういう弊害の少ない論議は、夢があっていつまでも楽しめます。

邪馬台国の本物を発見するのは野暮という気さえしてきます。(個人的ご意見です)

5)4世紀(西暦300年~)

この世紀は、空白の4世紀と呼ばれています。

日本では文字のなかったので、中国の文献が頼りなのですが、

この時代の事が一切かかれていません。

中国のお家事情で、それどころではなったのでしょう。

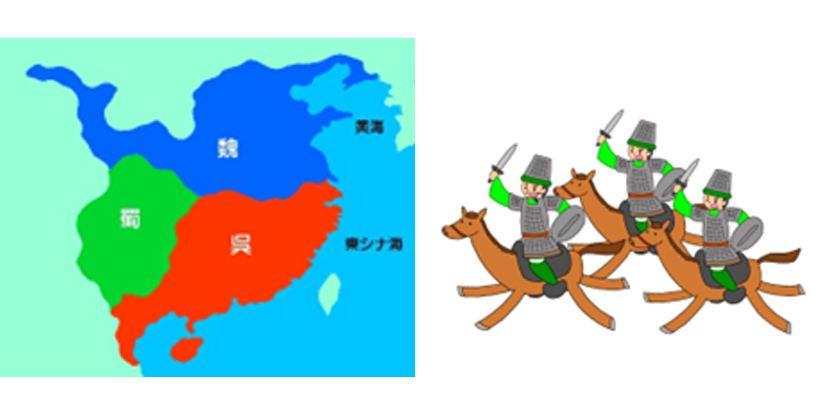

これまたおーざっぱに言うと、中国は三国志あたりの時代です。

古代史学には、文献史学派と考古学学派があります。

文献史学派は文献文字から、考古学は現場発掘主義です。

文系と体育会系の違いでしょうかね。

発掘技術が稚拙な頃は、文献史派が優勢だったのですが、

新たなる発掘方法が開発され、物的証拠でできるようになって、

勢力図に少し変化がみられているようです。

そのひとつに「放射性炭素年代測定法」という方法があり、

生物の痕跡(骨、木、貝)から、かなり正確な年代がわかるようになりました。

今までは「地層の下から出てきた順」という大雑把なものでしたが、

この方法によって「ここは○○時代の遺跡」と断定ができ、新たな段階に進んでいます。

6)5世紀(400年~)

この時代はヤマト王権であり、何といっても前方後円墳の時代です。

なぜあのかぎ穴の形なのかというと、丸いお墓に参道がついたものというのが定説です。

確認のしようもなく言ったもん勝ちなのですが、ついでいうと、

丸い部分が前で「前円後方墳」と呼んだ方がいい気もしてきません?(私見です)。

前方後円墳は、あの有名な仁徳天皇陵のほか数個しかないような気がしますが、

全国各地に5000個以上あります。

それだけクニがあって王様がいたということでもあります。

前方後円墳も1000年も経てば、上に木が生えてしまって単なる丘に見えたり、

ふつーに畑として使っていたりして、わからなくなっている場合も多くあります。

「○○を見に行ったら、私有地の駐車場になっていて入れませんでした」なんていうこともあるようです。

(奈良・箸墓古墳)

この巨大な前方後円墳を作るに当たっての現実問題として、

文字も無線機もないところでの監督・指揮や、実務的な現場の人数分の食事・毛布とか、

これもいろいろと考えると、不思議とすら思うのです。

まだ宇宙人が来て作ったと言われたほうが、受け入れられる気がなくもありません。

ピラミッドも現在作ろうとしても、コンピュータがないとしたら、

ほか現代のどんな重機を使ったとして不可能ですと、どなたか断言していました。

そしてもうひとつ、

この労働が権力の前の服従なのか、自ら進んで勤労奉仕なのかも、気になるところです。

宗教儀式としてのお祭り気分という考えもあるのかもしれませんが、どれも証明のしようもなく、

これも説得力のあるお方の言ったことが定説となっていくのでしょう。

時代はちょっと違いますが、

「租庸調(そようちょう)」という税収制度もありました。

これも、人員も通信も記帳も不十分なところで、

どう納得させどう従わせていたのでしょうか。

当時の役人が、「税金による社会整備の拡充、公的サービスの運営」

とは言ってはいない気はしています。