1)単位の確認

唐突に「縄文時代は1万年前です」というからわからなくなるのであって、単位をそろえてみます。

1万年前とは「100世紀前」だいたい「紀元前80世紀」、

古代エジプト(5000年前)は今から「50世紀前」で「紀元前30世紀」、

そして平安時代が「10世紀前」(1000年前)です。

まずはこの辺りで感覚をイメージし、全体を把握しましょう。

この先の数字も、とてもとても大雑把です。もしこのまま答案用紙に書いたなら間違いなくバツをつけられるでしょう。人にうん蓄するときは、もう少し数字は近づけておいたほうがいいかもしれません。

2)まずは紀元前100世紀から紀元が始まるまで

今は20世紀なので、今から「120世紀」前から、

紀元(西暦)が始まるまでの「100世紀(1万年)」の間は、縄文時代でした。とにかく縄文時代は長い。

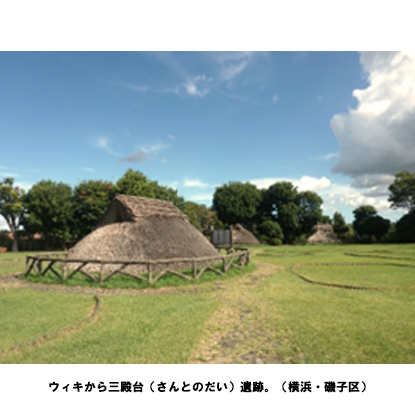

縄文時代は長いのもあって、よくコンビニの数よりも歯医者の数とネタにされていますが(5万対7万)、縄文の遺跡はもっと多く10万ヶ所もあります。

そういえば町の中で、縄文遺跡の公園とまでいかなくても、ちょっとした貝塚などの看板を目にしたことありません?ちょっとした知識を得ることで、興味や親しみは違ってきます。

縄文時代は、よくみるあのイラスト想像図の集団生活を、この長い間ずっと大した変化もなくそのまま送っていました。

この時代、「石斧(いしおの)に溝をつけたほうが便利だぞ」に「1世紀」かかっています。

現代においては、「紅の豚」にでてくる二枚羽の飛行機で初めて空を飛んでから宇宙ステーションで暮し始めるまでが「1世紀」です。

どっちがいいのか悪いのか、似たようなものなのかどうなのか、なんだかもわかりません。

あの青森の三内丸山遺跡も、紀元前60世紀から紀元前40世紀まで「20世紀もの間」を、ずっと縄文生活です。消滅したのは、地球規模で起こった気象変動といわれています。現代の地球温暖化も、人間の所業というよりも太陽の気まぐれではないかという説もあります。

三内丸山は昭和の終わりのバブル期に、野球場を作ろうと野山を切り開いていたときに発見されました。吉野ケ里遺跡は工場団地をつくろうとして、奈良の纏向(まきむく)遺跡は県営団地と小学校を作ろうとしての発見です。

発掘調査後は、再び埋め直して経済優先の開発再開なのですが、いくつかは世論の後押しを得て保存展示され、今日に至っています。

日本全国の中で東京湾沿いに貝塚が異様に多いのは、東京湾だけが肥沃な海だったわけでなく、開発された面積に比例しているからです。

横浜の山下公園あたりのビル新築の際、たまに開港当時の遺跡がでてくるそうです。しかし納期の問題もあって、黙ってそっと閉じてしまうという話も聞いたことがあります。

現実は考古学のロマンより、日常の生活が優先です。

現在、人口減少で日本国土の開発が減ってきており、ひいては、古墳発見のチャンスも少なくなってきています。地方にある考古学センターみたいな施設も合併統合の縮小傾向にあるようです。考古学は、過去と現在がうまく絡み合ったときにのみ、進んでいくものなのでした。