3)その数値とは。

その自然放射線は、年間2mmシーベルトだそうです。

素人にはなにがどんな単位だかよくわかりませんがおそらく、人類も長い歴史があっての生き延びていくうえで、取るに足りない単位ということでいいのでしょう。

そして最大100mmシーベルトまでは、人体に影響のない量と言われています。

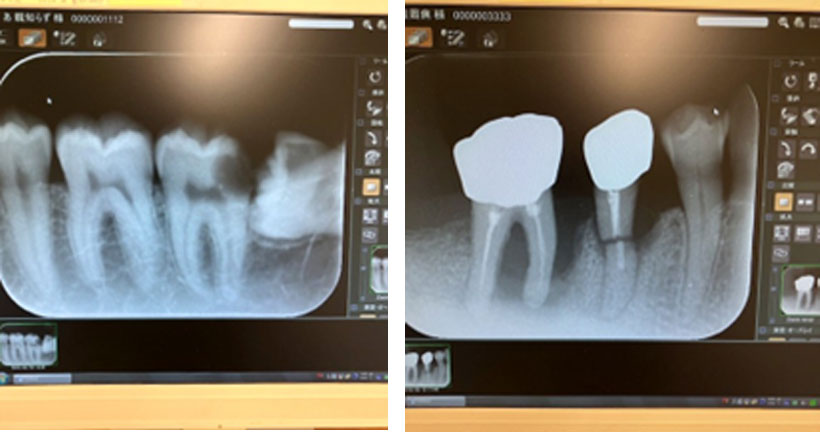

そして歯科のあの小さいレントゲンは、一回0.001mmシーベルトです。

頬っぺたの外側から照射して歯を通して舌の内側で受け取る3~5センチぐらいの話ですから、この程度で済みます。だからと言って何でもいいわけではないので、じゃかじゃかやるとことは戒めなければなりません。

診療室に、妊婦さんが来られるときもあります。

照射線量的に問題ないと思っているのですが、大事なのはお母さんの穏やかな気持ちです。気になるかどうかというのが重要で、なるようであるならば「とりあえず」という処置をして、「後日、落ち着いてから」とお話をすることもあります。出産後もっと、てんやわんやになっていそうですけど、なんとかは、します。

4)放射能の話

話は飛ぶのですが、

先日、一日の許容アルコール量の講義をネットで見ていました。まあビールなら500㎖、日本酒なら一合半という通常のお話をしながら、この先生がおっしゃるには、

「これ以下ならば飲んでいないのと同じ、蓄積はしません。」ということでした。一日のアルコール分解能力以下ならば、毎日飲んでも0と考えて大丈夫という趣旨でした。

私は、超えた日と越えなかった日をカレンダーに印をして、現在このご意見を採用させているところでございます。

「ドーナツは真ん中に穴があいているからカロリー0」というサンドイッチマン博士の採用は、見送らせていただいております。

そして話の本筋は、

放射線の被ばくにも、

「最大瞬間線量」と「積算線量」

とがあります。

先のアルコールと同じで、少しずつでも蓄積されて体にダメージがあるのかないのかが、気になるとところです。

それでも、そもそも日常においても自然放射線というものがあるのですから、やはり線量の問題でしょうね。

放射線の単位はいろいろあって、ベクレルは放射能の「放出能力」、シーベルトは人が「受けてしまった量」です。さらには人の体の部位によって感受性に差異もあるので、それを考慮した単位などもあります。

結論から言うと、特殊な環境にいる人以外、数値など気にしなくて大丈夫でしょう。

医療時の被ばくも、効果とリスクという点から鑑みて、効果のほうが確実に上回っている場合のみ実行されます。

福島の例を挙げるまでもなく、事故などが起きた時、その時の都合に合わせて、それっぽい論文を探し出してきて行政が決める法令の基準値が、変動することはよくあります。

素人は言われれば「そうですか」としか言いようのないですが、眉に唾をつける癖だけは忘れないようにしておきたいものです。

(血圧基準値の変遷)