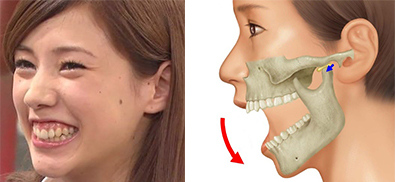

4)顎関節と扉。

上の骨(頭蓋骨)と下の骨(下顎骨)の関係する接点は「3箇所」になります。

「耳の下あたりにある、右と左の関節」と、

「上下が合致と噛み合う歯」 です。

急に言われてもわからないので、

これらをイメージしてもらうため、「扉(とびら)」の話をします。

この扉も3箇所で機能しています。

「上の2ヶ所の蝶つがい」と

「下のノブ」のカチッと閉まるところです。

古くなってゆがみが出てきても、毎回、ノブがカチッということころまで無理にでも閉めます。

このドアを毎日使っていたとして、冷静に考えると、

そのしわ寄せは、蝶つがいにかかってきているのでした。

そういえば、開いてるときガタついているドアってありますよね。

歪みの補正は、「蝶つがい」に引き受けてもらっていることがわかります。

5)これを顎運動に当てはめてみると

二つの蝶つがい ⇒ 左右の顎関節

ドアの閉まる所 ⇒ 歯のかみ合わせ

です。つまり、顎関節症とは、

「歯がしっかり噛みあうところ」 と、

「左右の顎の関節の真ん中」 とが、

ずれている症状でした。

「扉は、閉まる事」「歯は、ご飯を噛むこと」

が、目的です。

目的のために蝶つがいや顎関節に、ストレスを受けてもらっているのでした。

耳の後ろの関節あたりに、

下顎へ向かう太い血管と神経が通っています。

その近くの関節がゴリゴリやっていると、

どこかで無理な圧迫していたりすることもあるのでしょう。

さらにそれをかばうために、

無意識に違ったところに力が入ったり、

もしくは過剰な力を使っていいたりして、

それが原因となって、

いやな症状がでてきてしまうこともあるのでした。

6)症状が出るとは、

「それでもね」

噛み合わせのずれなどというものは、程度の差こそあれ、ほとんどの人が持っています。

体というものは、いくらかの誤差は、

体の持っている基礎体力とか抵抗力というものでカバーできるものです。

人間ドックであのずらっと並べられた数値一覧表が、

すべてが平均値のど真ん中ぴったりでなくても、皆さんほぼ健康です。

かみ合わせがずれていても、何でもない人がほとんどです。

「それでも・・・」

顎関節が原因で、

いろいろな症状が出てきてしまったとしてならば、

何とかしなくてはりません。

全身的な筋肉が過度に疲れていたり、

メンタル的な緊張が続いたり、

体の抵抗力の閾値が下がってしまったり、

などの理由が考えられます。